Clinique

de

l’action culturelle scientifique

Brouillon de travail

Version du 15 octobre 2005,

Olivier Las Vergnas

o.lasvergnas@noos.fr

Précaution liminaire :

Les lignes qui suivent proposent le regard clinique d’un praticien impliqué dans l’animation et la médiation scientifique depuis un peu plus de trois décennies. Au delà de mes propres actions ou engagements, elles font fréquemment référence aux opinions et écrits de nombreux autres acteurs, décideurs et observateurs. Si la posture choisie dans ce texte conduit par principe à s’interroger – a posteriori – dans la durée sur les questions de cohérence et de persévérance, il doit être compris que l’intention n’est jamais de mettre en cause telle ou telle personne physique. Bien au contraire, nous pensons que les acteurs et auteurs cités ici se sont tous engagés et impliqués dans leurs projets et écrits avec une fougue qui force le respect, mais que chacun d’entre nous se heurte systématiquement à un contexte social, économique et culturel de nature à faire dériver les plus nobles intentions, affaiblir le plus grand enthousiasme ou fragiliser le plus intéressant des programmes d’action. Ce ne sont donc pas les personnes qui sont à mettre en cause, mais bien le contexte dont on ne prend souvent conscience qu’à posteriori, en observant ethnologiquement des bégaiements de l’histoire contemporaine.

A.1. Des professions de foi récurrentes

A.1.1 Des rapports qui se répètent

En France, de nombreuses personnalités politiques [1] déplorent aujourd’hui une « désaffection » pour les sciences et appellent de leurs vœux le développement de politiques nationales de « diffusion de la culture scientifique et technique » qu’ils qualifient « d’enjeu national ». Ainsi, à l’été 2003, le Premier Ministre affirmait-il qu’une telle diffusion devait être capable de « nouer ou de renouer le dialogue entre la société et les sciences, … [de] contribuer à réduire des inégalités et des fractures au sein de la société, … [constituant] un moyen essentiel d’affirmer une citoyenneté forte» [2]. Quelques mois plus tard, un rapport du Sénat rappelait que « chaque année, à l'occasion de l'examen des crédits de la recherche inscrits au projet de loi de finances, [la] commission des affaires culturelles attire l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité, cruciale pour notre pays, de promouvoir sur l'ensemble de son territoire une véritable politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ». Le rapport Hamelin rédigé à la demande du Premier Ministre expose quant à lui qu’ « Il convient de constater la faiblesse du socle commun de connaissances scientifiques, ce qui est d’autant plus grave puisque cela constitue aujourd’hui l’une des principales fractures sociales ».

Ces discours se révèlent similaires de multiples autres tenus périodiquement depuis plusieurs décennies, comme le rappelle l’encadré n°1 consacré à ces bégaiement de notre histoire culturelle. Ainsi, lors des Etats généraux de la culture scientifique et technique, mis en place par le gouvernement en 1989, tenait-on déjà des propos proches : « l’appropriation collective de cette culture est, dans notre société, un facteur essentiel de sa compétitivité économique, de sa cohésion sociale, de ses chances de rayonnement industriel et de sa démocratie » [3] , en préconisant d’ailleurs les mêmes solutions.

Encadré 1 : bégaiement de l’histoire des rapports sur la culture scientifique

Il est d’ailleurs facile de montrer que ce type de déclaration s’enchaînent régulièrement à la suite de multiples commandes d’organismes publics et ce au moins depuis le début des années 80 : En 1981, Yves Malécot publiait pour la DATAR un rapport intitulé « culture technique et aménagement du territoire, pour un réseau de centres régionaux » qui préconisait que de tels centres devraient remplir une double mission du conservation du patrimoine industriel et technique et de promotion de la science contemporaine ; en 1883, Michel Crozon (et al.) publiaient « l’animation culturelle scientifique et technique en France 1960-1980 » pour le Ministère de la Culture ; Il fut suivi à l’occasion d’un imposant « Programme mobilisateur interministériel : pour la culture scientifique et technique » par Bernard Maitte qui produisit à la demande du « Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle » justement mis en place par le dit-programme mobilisateur, le rapport institutionnalisateur des CCSTI.

Il serait fastidieux de poursuivre ici et de citer exhaustivement la dizaine d’études et professions de fois similaires qui peuplèrent les deux dernières décennies, mais très instructif de trouver un thésard qui aurait le temps de chercher corrélations et causes entre ces différents cycles de bégaiement de l’histoire. Il est frappant en tout cas qu’aucun de ces multiples auteurs n’ait cherché dans cette voie : « celui qui voudra s’en tenir au présent à l’actuel ne comprendra pas l’actuel » disait déjà Michelet.

On pourrait arguer qu’ils s’agit là de rapports officiels et quel malheureusement ce type de documents sont naturellement d’une faible pérennité et peu accessibles aux publics. Or, ces propos ne se répètent pas seulement dans des textes vite inaccessibles. On relira avec intérêt les cahiers du Groupe de l’iaison pour l’action culturelle scientifique (GLACS) ; parues à partir de décembre 1974, elles seront bientôt disponibles en ligne grâce au laboratoire « Communication, Culture et Société » (Université de Lyon II et ENS Lsh) à l’adresse http://sciences-medias.ens-lsh.fr/scs/rubrique.php3?id_rubrique=125 et les premiers ouvrages publiés dans la collection « science ouverte » dirigée par J.-M. Levy Leblond au Seuil. Citons par exemple, en plus de propres ouvrages de ce dernier (« L’esprit de sel » et « (Auto)critique de la science »), les deux essais de Philippe Roqueplo « Le partage du savoir » et « Penser la technique » parus respectivement en 1979 et 1982, dont la relecture produit un intéressant effet de miroir à 25 ans d’intervalle.

Certes, en terme de politiques nationales, on constate sans doute les mêmes bégaiements dans bien des domaines. Politique pénitentiaire, déficit de l’assurance maladie, organisation des urgences, de l’orientation scolaire, des réseaux de transport… … Les rapports sur la nécessité d’un grand réseau autoroutier en France sont fréquents, mais au moins, il s’en construit vraiment. Pour le Ferroutage, la situation est moins claire. Sans doute par ce que les enjeux économiques sont plus obscurs. En serait-il de même pour la culture scientifique et technique ?

Pourquoi ces prises de position se répètent-elles ? Est-ce parce que la « désaffection pour les sciences» ne se réduit pas, voire s’aggrave ? Chercher la réponse à cette question, conduit à analyser les données sur lesquels les dits rapports se fondent et les solutions qu’ils préconisent. Et là, surprise ! Force est alors de constater qu’ils prennent plus la forme de professions de foi que d’études étayées. D’une part, ils ne cherchent pas à établir de constats précis de la prétendue « désaffection » [4] et d’autre part, ne s’intéressent pas à l’analyse de l’efficacité des actions déjà mises en place.

A.1.2 Moins d’intérêt pour les constats que pour les préconisations

Ainsi, les trois rapports ou plans « officiels » qui viennent de se succéder en 2003-2004 [5] ne consacrent qu’une part faible à l’analyse des représentations des activités scientifiques par les citoyens. Ils ne contiennent aucune donnée nouvelle à ce sujet, les auteurs n’ayant pas commandé d’enquête ad hoc.

De fait, le rapport Hamelin se contente d’une très brève allusion à des données dont il ne cite pas la source [6] tandis que celui du Sénat rappelle certains résultats de deux enquêtes préexistantes [7], datées respectivement de 2000 et 2001. De plus, si ces rapports se servent de données sociologiques, c’est surtout pour asseoir l’idée que les représentations de la science sont ambiguës ou paradoxales. Ainsi, lit-on dans le rapport du Sénat que la science « n'est plus assimilée au progrès dans une vision positive qui avait largement cours il y a trente ans, mais relève d'une perception plus ambiguë » ce qui fait écho la lettre de mission du rapport Hamelin qui notait que : « la société française perçoit la science de manière ambiguë ».

A.1.3 Action cultuelle ou action culturelle ?

En s’intéressant à ces quelques éléments quantitatifs sur lesquels les auteurs insistent dans leurs courtes descriptions de ce qui les préoccupe, on découvre qu’il font surtout référence à une forme de « défiance » vis à vis du progrès scientifique : ils donnent l’impression de vouloir alerter sur une « perte de foi » dans les techno sciences [8] comme pour suggérer l’urgence et l’importance à mettre en place des politiques culturelles pour la restaurer.

Ainsi, le rapport Hamelin [9] déplore-t-il que « les immenses succès de la science finissent par créer une sorte de saturation de l’émerveillement, tout en laissant subsister l’inquiétude » tandis que celui du Sénat relève que si « la capacité de la science à contribuer à la connaissance n'est pas remise en cause. En revanche, l'optimisme quant aux retombées du progrès scientifique et technologique s'érode, (…) évolution des esprits qui affecte l'ensemble des pays de l'Union européenne, et vraisemblablement l'ensemble des pays industrialisés ». Bref pour reprendre les termes du rapport Porchet [10], aujourd’hui « L’image de la science est ternie ; elle est souvent mise en débat ».

Ainsi, pour ces auteurs, l'enjeu serait l'optimisme vis à vis du progrès, plus que la démythification de la Science. De fait, loin de militer pour une désacralisation des sciences, ils regrettent que le progrès ne soit pas plus vénéré et appellent à l'action en ce sens. Pour un peu, on serait là plus face à une « action cultuelle » qu’à une action culturelle. Pour éviter amalgames et ambiguïtés, ce point doit être analysé finement. On observe deux niveaux de discours.

D’une part lorsqu’on les interroge explicitement sur les conséquences des avancées scientifiques, la plupart des acteurs politiques et culturels se défendent aujourd’hui de prendre partie et de situer les sciences et leurs productions du côté du "bien" ou du "mal". La tendance étant à ce niveau de répondre que « cela dépend de l’usage que l’on en fait » . Même si la mémoire des écrits d'Herbert Marcuse et de toute l'école de Francfort est diluée, les spectres d'Hiroshima et de la Shoa, sans doute ravivés par des inquiétudes plus contemporaines, obligent à une prudente réserve et nul n'oserait aujourd'hui assimiler brutalement toute découverte scientifique avec bonheur de l'humanité et progrès social.

D'autre part, malgré cela, lorsque qu'ils analysent les représentations populaires, nombre de nos hommes politiques se laissent aller à regretter en bloc le désamour dont souffrent globalement les sciences, voire même "la" Science. Et tout se passe alors comme si, sans pour autant l'avoir annoncé clairement, ils se reprochaient de ne pas réussir à faire passer cette représentation d'une Science, synonyme de progrès et bonheur assurés, militant déçus d'un dogme positif dans lequel on devrait avoir foi, et qui fournit en quelque sorte des "biens de salut" [11].

De là à percevoir certaines de leurs recommandations comme des préceptes pour mieux administrer un culte sacralisant une telle conception de cette Science, il n’y a qu’un pas. Voilà qui pourrait conduire certains à se remémorer la violente diatribe de Paul Feyerhabend qui militait dans le dernier chapitre (18) de son pamphlet "contre la méthode" (1975) pour la séparation de la "Science" et de l'Etat : "comme c'est à chaque individu d'accepter ou de rejeter des idéologies, il s'en suit que la séparation de l'église et de l'Etat doit être complétée par la séparation de l'Etat et de la Science, la plus récente, la plus agressive et la plus dogmatique des institutions religieuses" [12].

A.1.4 Peu d’intérêt pour les enseignements de l’action

Un autre élément surprenant de ces rapports, c’est qu’ils s’intéressent peu à tirer des enseignements objectifs des multiples initiatives d'animation, de médiation et d'actions culturelles scientifiques mises en place durant les trente dernières années.

Ce désintérêt pour l’analyse objective est d’autant plus étonnant que ces actions culturelles se sont indéniablement multipliées et très fortement institutionnalisées : la fête annuelle de la science, le réseau de lieux labellisés CCSTI, l’existence même de ces rapports parlementaires ou gouvernementaux, conseil nationaux et plans gouvernementaux en témoignent. Or, ces mêmes rapports de décideurs se contentent d’acter l’existence de ces actions sans chercher en aucune manière à en faire une analyse différentielle critique fondée sur des données observées. Certes, le rapport Renar - Blandin illustre son propos d’une énumération des programmes mis en place (y compris d’ailleurs dans d’autres pays), mais même, lorsque ses actions et programmes comportaient une dimension d’évaluation de leurs effets sur les publics qu’ils touchent ; ces évaluations sont juste citées et ne font pas l’objet d’analyse comparée.

Comment interpréter cette absence d’intérêt à évaluer l’impact réel de cet ensemble d’actions et de programmes ? Jugerait-on ces actions velléitaires au point d’avoir la certitude qu'elles n'ont eu aucun effet social ? Voire, pire, auraient-elles amplifié la soi-disant « désaffection »? Penserait-on plutôt que l’important n’est pas l’efficacité sociale réelle, soit pas ce qu’elle ne serait pas mesurable, soit parce qu’en fait, elle n’a pas vraiment d’importance ? Ne serait-il pas surtout important pour les politiques de prendre position, d'affirmer une nécessité ?

A.2.

Désaffection des études scientifiques ou crise

de foi ?

A.2.1 Des curieux discours sur une désaffection présumée

Un autre sujet semble préoccuper fortement nos auteurs « la désaffection des élèves et des étudiants vis-à-vis des filières scientifiques [qui] est préoccupante pour nos entreprises et notre compétitivité au plan international.»[13] On lit la même inquiétude dans le constat initial du Rapport Blandin (p 11) « la régression des vocations pour la science, les techniques et les emplois qui y sont liés est même inquiétante» ainsi que dans le plan Aillagon qui indique en introduction « L'ambition économique de la France nécessite de plus en plus l'orientation des jeunes vers les filières scientifiques et techniques. Or les vocations scientifiques reculent. Les inscriptions dans les filières de sciences de la matière diminuent par exemple de 4 % par an. » [14].

Or, comme cela est montré dans l’encadre n°2 :’ « on ne peut pas parler de désaffection des sciences au niveau des bacheliers de l'enseignement secondaire en France »[15] et « Il n'y a pas de désaffection pour les études scientifiques au niveau de l'enseignement supérieur"[16] ». Bref c’est à autre chose que l’on assiste. Le rapport Porchet explicite simplement le phénomène qui pourrait laisser penser à la soi-disant « crise des vocations »: « Les bacheliers S recherchent en priorité des filières professionnalisantes, à effectifs réduits et bien encadrées. […] On observe en effet, qu’un nombre croissant de bacheliers à vocation scientifique, tente de contourner le DEUG et d’enchaîner sur un second cycle à l’université. Le DEUG Sciences et technologies est en cause. Il doit intégrer les attentes des bacheliers ou accepter de voir ses effectifs continuer à baisser. »

Encadré 2 : Seules les études non professionnalisantes subissent une « désaffection »

Plusieurs personnalités du monde politique ou scientifique s'inquiètent d'une "désaffection des sciences par les jeunes". Une baisse spectaculaire des inscriptions en DEUG de sciences (de 52 à 32 milliers par an entre 1995 et 2001) et un tassement du nombre de nouveaux bacheliers scientifiques (il est passé par un maximum de 19,5% d'une classe d'âge en 1994 et est retombé depuis à 14,8% en 1998 et se trouve aujourd'hui aux alentours de 16,5%) a en effet attiré l'attention sur cette question.

Ce constat est en fait à tempérer, ces évolutions pouvant s'interpréter comme l'effet d'une préférence aux études jugées plus professionnalisantes. Ainsi, DUT, BTS et classes préparatoires scientifiques ne subissent pas le même effet et au total, c'est un ratio quasiment stable (de 1995 à 2001) de six bacheliers scientifiques sur dix qui poursuit des études scientifiques ou technologiques.

Fig 2-1 : un ratio

constant de 5,5 bacheliers S sur dix poursuit des études scientifiques ou

techniques

(hors médecine et pharmacie)

Quant à la baisse des baccalauréats scientifiques, elle doit être également pondérée : certes, le nombre de Bac S est passé de 139 à 129 milles sur a période 1995-2002(soit - 6,5%) ; mais il faut avoir en tête que sur la même période 1995-2002, les bac littéraires sont passés de 71 milles à 50 milles (soit -30%) et les Bac pro de 67 à 93,5 milles (soit +40%), les Bacc sciences éco et techno ayant eux peu variés (Bac ES en légère croissance de 76,5 à 79 milles et Bac techno à l'équilibre ayant passé de 138 à 141 milles avec un max en 152 milles en 2000) [sources : DEP MEJENR, rapports Ourisson et Duverney].

Fig 2-2 : évolution des effectifs des bacheliers par série

^

Pas de crise des vocations, mais une perte de crédibilité des DEUG contournés par les DUT

Moralité, il n’y a pas de crise des vocations scientifiques de nature à menacer la compétitivité nationale. C’est d’ailleurs ce que confirment les experts. Ainsi, le rapport Porchet, p11 (http:/www.u-bordeaux1.fr/Colloque-Sciences/RapportPorchet.pdf, p 11) est explicite pour les Bacs "On ne peut pas parler de désaffection des sciences au niveau des bacheliers de l'enseignement secondaire en France" et le rapport Duverney (page 16 http://smf.emath.fr/Enseignement/Duverney.pdf, page 16) pour les post Bac : "Il n'y a pas de désaffection pour les études scientifiques au niveau de l'enseignement supérieur".

Les phénomènes que l’on observe résultent surtout d’une préférence des jeunes pour les études professionnalisantes. Le rapport Porchet est explicite sur ce point : « Les bacheliers S recherchent en priorité des filières professionnalisantes (81 % des souhaits exprimés), à effectifs réduits et bien encadrées (proche de la structure du lycée). On constate que cette offre de formation est abondante dans le secteur sciences et technologies (IUT, STS, CPGE). Un étudiant qui souhaite faire des études juridiques est obligé d’aller à l’université alors que l’université n’est pas un passage obligé pour les études scientifiques (exception faitedes études médicales). Les DEUG scientifiques résistent mal à cette concurrence car leur image relayée dans le public et les médias persiste à évoquer l’anonymat, les amphis surchargés et l’absence de lisibilité professionnelle. Le terme de désaffection peut être retenu essentiellement pour le premier cycle scientifique universitaire (la baisse des effectifs dans le secteur de la Santé est atténuée en raison du numerus clausus de fin de première année). On observe en effet, qu’un nombre croissant de bacheliers à vocation scientifique, tente de contourner le DEUG et d’enchaîner sur un second cycle à l’université. Le DEUG Sciences et technologies est en cause. Il doit intégrer les attentes des bacheliers ou accepter de voir ses effectifs continuer à baisser. »

A contrario, le problème ce sont les postes disponibles, en particulier aux CAPES scientifiques

Près de 5 300 candidats se sont présentés cette année (2003) aux concours d'entrée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pour 357 postes. En 2000, ils n'étaient qu'un peu plus de 4 000 postulants. Qui a parlé de crise des vocations scientifiques ? » s’étonnait Pierre le Hir dans le Monde en septembre 2003. (cf encadré 2 bis).

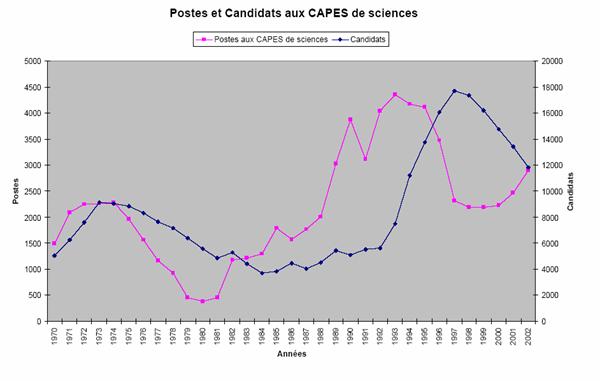

De fait, c'est sans doute surtout le risque de non renouvellement des enseignants de sciences qui est préoccupant : les effectifs des candidats au CAPES de sciences ont chuté de 18000 à 12000 de 1997 à 2002, un diminution qui a suivi avec quelques années de décalage la réduction de 50% du nombre de postes ouverts (de quatre à deux milles) au maximum de la courbe à savoir entre 1994 et 1996. Depuis 2002, la situation a empiré : 2897 postes externes et 11834 candidats en 2002, 2920 postes et 11009 candidats en 2003 puis seulement 2269 postes en 2004 pour 10973 candidats (soit –21% sur la dernière année, source MEN, DEP). A signaler également, la corrélation entre la courbe des postes ouverts et celles des effectifs des candidats : Cette dernière la suit, décalée de cinq ans, sans doute le temps du découragement des putatifs candidats.

Fig 2-3 : évolution des ouvertures de postes aux CAPES scientifiques

Source de la courbe : http://www.sfc.fr/SocietesSavantes/CAPES.pdf .

A.3. Un brouillage d’image par manque de recul

L’encadré n°2 bis est tout à fait significatif de la confusion qui règne dans les esprits sur cette question. On y voit qu’à quelques mois d’intervalle, le journal Le Monde a publié trois articles se démentant l’un l’autre sur le sujet dont le plus ancien reste le plus clair. Son titre : « La filière scientifique souffre d'une image brouillée » et pour cause, malgré les discours alarmistes, il y a plus de 10 candidats pour un poste au CNRS [17]. D’ailleurs, il n’est pas très difficile de confirmer que globalement il n’y a pas pénurie de chercheurs en analysant le marché du travail : La réalité est bien plus à la pénurie de postes et de contrats. Voir par exemple le dernier rapport du CES sur l’insertion des jeunes diplômés du supérieur http://www.ces.fr/rapport/doclon/05071112.pdf. Notons aussi que nous parlons là toute « disciplines scientifiques » confondues. Les sciences humaines mériteraient bien un traitement spécial en la matière : personne ne se risque à parler aujourd’hui d’une pénurie de sociologues ou d’anthropologues.

Encadré 2bis, les avatars de la désaffection dans le Monde (2003-2004)

« Le Monde » (signé Antoine Reverchon) a publié le 27 avril 2004, sous le titre « L'Académie s'en prend au mythe de la « désaffection » pour les sciences » un article en forme de démenti : « Les effectifs ne baissent pas mais les étudiants délaissent les matières fondamentales au profit de spécialités appliquées. Parmi les ingrédients de la crise de la recherche en France figure en bonne place la désaffection à l'égard des études scientifiques. Chiffres à l'appui, nombreux sont les rapports qui ont sonné l'alarme, craignant que la baisse du nombre d'étudiants engagés dans les filières scientifiques n'interdise de compenser les départs massifs en retraite des chercheurs et des enseignants dans les prochaines années. »

Il suivait un autre article titré « Comment redonner aux élèves le goût des disciplines scientifiques » (3 décembre 2003, signé lui Pierre Le Hir) Au moment où commence un débat national sur l'école, la désaffection massive dont souffrent certaines filières, en partie liée au manque de perspectives professionnelles dans la recherche, exige de repenser la transmission des savoirs, du primaire à l’université. La France va-t-elle bientôt manquer de professeurs de sciences et de chercheurs ? Le risque est réel, avec la DÉSAFFECTION des jeunes pour les filières scientifiques. En cinq ans, les effectifs ont chuté de 46 % en premier cycle universitaire de physique-chimie, et de 27 % en sciences de la vie et de la Terre.

A signaler le 30 septembre 2003 « La filière scientifique souffre d'une image brouillée », toujours de Pierre Le Hir « La désaffection des jeunes pour les sciences fait craindre une pénurie de chercheurs. Près de 5 300 candidats se sont présentés cette année aux concours d'entrée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pour 357 postes. En 2000, ils n'étaient qu'un peu plus de 4 000 postulants. Qui a parlé de crise des vocations scientifiques ? « La demande reste très forte, constate Michel Lannoo, directeur du département des sciences physiques et mathématiques. Nous n'avons aucune difficulté à trouver, dans les disciplines de base, des recrues de qualité »

A.3.1 D’où vient cette invention de la Crise des vocations ?

Comment interpréter ce « brouillage » ? Comment se fait-il qu’une telle représentation continue d’être colportée et d’ailleurs peu démentie ? Pour répondre à cette question, il faut avoir en tête que les décalages entre les discours sur les « tensions de recrutement » et la réalité du marché du travail sont fréquents et qu’à ce titre le secteur des filières scientifiques ne constitue pas un cas unique. La situation des infirmières constitue un exemple éclairant : c’est un secteur qui souffre à la fois de pénurie de recrutement et d’un fort taux d’échec aux principaux concours de recrutement : (il n’y a pas de concours commun aux différentes écoles).

A noter d’ailleurs que les tenants des études littéraires ont des protestations tout à fait symétriques, comme en témoigne par exemple une « note sur l’avenir de la sérié L » du groupe « lettres » de l’inspection générale de l’EN, publiée mars 2005 sur http://www.sauv.net/serieL.php qui expose : « La présente note s'appuie en premier lieu sur un constat : l'affaiblissement progressif de la série littéraire, qui risque de devenir irréversible, voire fatal, s'il se poursuit et si le taux de fréquentation des élèves passe sous la barre des 10 %. Inversement, les polémiques qui ont agité les milieux universitaire et politique depuis deux ans autour des nouveaux programmes de lycée et des nouvelles épreuves de français du baccalauréat ont monté combien la question de l'enseignement de la littérature reste inscrite au cœur des débats sur la société. Ce déclin de la série L met particulièrement en relief l'urgence qu'il y a à repenser l'architecture générale des enseignements au Lycée dans la perspective d'une orientation des élèves (par rapport à des débouchés et au marché de l'emploi). » [18]

Essayons en l’occurrence de clarifier les ambiguïtés qui nourrissent ces « discours de crise » des vocations de scientifiques. Certes, les responsables des DEUG peuvent penser -à tord- que le phénomène d’effondrement des inscriptions qui touche leurs filières universitaires est extrapolable à toutes les filières scientifiques, mais la croisade contre cette prétendue « crise des vocations » est beaucoup plus générale puisqu’elle est reprise dans nos trois rapports et plans officiels. Certes, un amalgame sémantique (volontaire ou non) entre « désaffection des sciences » et « désaffection des filières scientifiques » peut aussi se faire. Certes, il peut s’agir d’une volonté de lobbying par un appel à l’enthousiasme des étudiants : comme si on leur reprochait de ne pas faire pression pour que les gouvernants n’oublient pas d’investir dans la recherche [19].

Mais, ces effets sont minoritaires. De fait, ces discours semblent surtout inspirés par la crainte de deux phénomènes qui se combineraient dans les années à venir [20] et crairaient alors la grande pénurie de candidats chercheurs.

Le premier phénomène sera les départs à la retraite dus au vieillissement (comme dans la plupart des secteurs professionnels) et l’autre serait la relance des créations de postes dans la recherche que tous appellent de leurs voeux, car ils n’en doutent pas, on aura compris alors qu’il faut investir plus dans la recherche et on va passer de 2.2.% du PIB pour la recherche à 3%, investir dans les pôles de compétitivité, créer des postes... Exemple typique de ce discours optimiste : "La décennie (horizon 2010) qui s'amorce est cruciale : la France, comme l'ensemble des autres pays occidentaux devra recruter un très grand nombre de cadres (enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs) et techniciens tant dans le domaine public que privé. C'est la conséquence des créations "normales" d'emploi liées à l'innovation technologique (20% des créations) mais surtout des départs à la retraite (80% des créations). [..] De toute façon, nous ne pourrons mobiliser l'énergie des étudiants que si cet effort est récompensé par une insertion professionnelle en adéquation avec leur formation universitaire... ». Voir à ce propos le point de vue exprimé dans l’encadré 2ter « la recherche refuse l'euthanasie ».

Encadré 2ter, La recherche refuse l'euthanasie

Extrait de LIBERATION du 10 03 05

Publié par http://www.ecosysteme-croissance.com/presse/

La recherche refuse l'euthanasie par Henri Audier, administrateur du CNRS, membre du Collectif national de Sauvons la recherche.

Pénurie de chercheurs, manque de moyens et de crédits, l'avenir scientifique est en danger.

Aggraver la pénurie de scientifiques qui se profile, c'est programmer le suicide d'une nation. Cela ne sera pourtant pas faute de l'avoir dit et redit : la France et l'Europe vont manquer cruellement d'ici à quelques petites années de scientifiques, d'ingénieurs, d'universitaires, de chercheurs du secteur public ou privé. Depuis cinq ans, nombreux sont ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme, individuellement ou collectivement, de l'Académie des sciences aux syndicats. Cette catastrophe programmée est confirmée avec éclat par deux rapports de l'Inspection générale de l'Education nationale et de la recherche (Igenr), qui viennent d'être publiés à la Documentation française. La Commission européenne ne dit pas autre chose quand elle constate, qu'au regard des Etats-Unis et du Japon, il manque 700 000 scientifiques en Europe et donc de l'ordre de 100 000 en France. Or, c'est en ce début de siècle que se joue la qualité de notre recherche et de notre enseignement supérieur pour les trente ans qui viennent. Près de la moitié des scientifiques va devoir être remplacée en dix ans, du fait des départs en retraite. Passer de 2 % à 3 % du PIB pour la recherche implique d'accroître fortement le potentiel humain public et privé. Il faudra faire son deuil d'une politique de l'innovation ou du développement d'industries à forte valeur ajoutée, si on ne possède pas, pour ce faire, les gens formés par la recherche. .../... Considérant cette situation catastrophique, les états généraux de la recherche ont proposé une panoplie de mesures complémentaires à la fois pour que la recherche irrigue l'ensemble des activités sociales et pour attirer plus d'étudiants vers le doctorat et la recherche. Au moment où se prépare une loi d'orientation et de programmation de la recherche, le gouvernement doit faire de ce problème la priorité des priorités.

Ainsi, donc ces discours sont pour le moins imprécis quand ils s’alarment à propos d’une actuelle « désaffection des filières scientifiques», car nous l’avons vu la baisse des DEUG est compensée par le développement des filières. Précisément, ce qui est alarmant c’est l’absence d’anticipation des besoins en 2010.

En employant une formulation inadaptée et décalée, ils font courir deux risques. Le premier est celui du discrédit de ces discours en général, puisque de fait tout le monde peut constater dans les chiffres qu’il n’y a pas de désaffection (encadré 2 et 2bis). Le second risque, c’est de laisser croire aux jeunes et aux professionnels de l’orientation qu’il y aura avec certitude de l’embauche alors que rien ne prouve que la relance de la recherche aura forcément lieu et que force est de constater que dans beaucoup de secteur on ne renouvelle pas les départs à la retraite (les putatives cohortes d’informaticiens à créer pour le bug de l’an 2000 ou le passage à l’euro ont échaudé les professionnels de l’insertion),

Sortir de ce brouillage, (cf encadré 2 bis) signifierait accepter de dire qu’en fait il s’agit là d’une profession de foi fondée d’une part sur une prévision de gestion prévisionnelle des ressources humaines transversale à de nombreux secteurs (vieillissement de la société) et d’autre part sur le pari de la relance effective des embauches dans la Recherche ; or en plein discours sur l’importance de l’enseignement des sciences, on vient de constater entre 2003 et 2004 une diminution de –21% du nombres de postes ouverts au CAPES scientifiques, et –15% à pour les agrégations.

N’oublions pas que nous analysons des rapports et plans officiels, qui sont réputés éclairer la situation et les prises de décisions et non pas des actes de foi susceptibles d’obscurcir la lecture de la situation !

A.4.

Une action culturelle aux objectifs paradoxaux

Face à ce double désintérêt tant pour l’analyse du passé que pour l’objectivation du présent, on est conduit à s’interroger sur la nature de la volonté des politiques en matière d’action culture scientifique. N’accorderaient-ils pas plus d’importance à la production des discours eux-mêmes et à l’affichage d’intentions, qu’aux effets sociaux qu’ils prétendent souhaiter ? Répondre à cette question renvoie de fait à celle des objectifs concrets de l’action culturelle scientifique et technique. Quels objectifs pragmatiques et observables lui sont-ils fixés ?

A.4.1 Des ambiguïtés sur la nature même des publics et objectifs

Force est de constater qu’en matière d’action culturelle scientifique et technique, si l'on analyse l’ensemble des discours et programmes, on est en effet vite confronté à deux dimensions ambiguës de ces objectifs.

D'une part, une première ambiguïté porte sur la nature des acquisitions souhaitées : certains prétendent permettre l'appropriation de méthodes d'investigation et le développement de l'esprit critique, comme les centres de vacances scientifiques du réseau « Planète sciences » , tandis que d'autres agissent pour favoriser la plus large consommation des fruits du progrès technique, comme la galerie des innovations de la Cité des sciences et de l’industrie, avec des expositions du type « tout capter » en partenariat avec l’opérateur téléphonique Orange. Pour être bien clair dans la description du spectre d’objectifs, il faut préciser qu’à ce stade, se trouvent agrégés du coté de « développer l’esprit critique » à la fois les acteurs qui revendiquent cet objectif pour le plus grand nombre (la généralisation de la « main à la pâte » dans toutes les écoles primaires) et ceux qui cherchent à développer des « ateliers délibératifs » ayant pour objectif l’instauration de débats publics [21] et qui ont besoin de mettre en place des jurys populaires pour juger de la pertinence de telle ou telle décision technoscientifique. Objectif louable dans des sociétés comme les nôtres qui se revendiquent comme démocratie scientifique [22], mais qui revient –comme lors de la constitution de jurys populaires- à extraire quelques citoyens cobayes pour en faire des témoins de l’acceptabilité ou non de telle ou telle décision.

D'autre part, une seconde ambiguïté concerne le spectre de public visé : certains fixent pour objectif de contribuer à la formation d’un sous-groupe social spécifique, le plus souvent l'élite technoscientifique indispensable dans nos sociétés technologiques tandis que d'autres prônent une action touchant le plus grand nombre.

Tant que l’on en reste à l’échelle d’une action locale ponctuelle, cette double ambiguïté n’a rien d’alarmant. Il résulte de cette diversité d’effets souhaités une aussi grande diversité des modes d’action. Le vocable « culture scientifique et technique » peut ainsi être appliqué à des pratiques aussi socialement différentes qu’un atelier relais de découverte astronomique pour jeunes en difficulté, la remise d’un prix du jeune chercheur à un thésard, en passant par une visite de centrale EDF, un atelier de sensibilisation aux addictions « bar-tabac » de la Ligue contre le Cancer ou un concours de robot pour écoles d’ingénieur.

Figure 3 -1 : deux dimensions ambiguës des objectifs des acteurs

axe 1 partage/élite et axe 2 consommation/critique

Il en va autrement lorsqu’on change d’échelle. Les rapports que nous citons ici sont réputés s’intéressés aux politiques nationales et parlent de la « cohésion sociale » de l’ensemble de la nation. A une échelle macroscopique, de ces ambiguïtés découle bien évidement un manque de lisibilité du rôle social des grands événements ou équipements polyvalents. Qui est par exemple capable de formuler de manière observable l’utilité sociale (hors rôle de ressource vis à vis de l’éducation nationale) de la fête de la science, des établissement polyvalents comme les CCSTI à large spectre d’objectif ou de la Cité des sciences et de l’industrie [23] ?

Il peut aussi résulter de ces ambiguïtés un manque de vigilance par rapport aux effets réels des actions : Les exemples sont légions où, par des effets d’aubaine, de facilité ou d’habitus des publics, on ne touche que les personnes déjà intéressés, déjà nantis culturellement, renforçant donc les inégalités culturelles ou d’intérêt au lieu de les réduire, comme on s’en fixe l’objectif. Les spectres de publics des principales manifestations et équipements en témoignent [24]. Si les enjeux sociaux étaient perçus comme cruciaux, de telles dérives seraient repérées et l’on s’emploierait à les corriger : si l’objectif est la réduction des inégalités, pourquoi peut-on se satisfaire de constater qu’en fait on les renforce [25] ?

Figure 3 - 2 : dérives d’objectifs pour des

actions d’éducation populaire :

la volonté d’un sponsor peut entraîner la dérive 1.

La sociologie de la clientèle naturelle d’une offre peut avoir pour effet la

dérive 2.

A.4.2 Un grand écart entre éducation populaire et formation des élites

Plus fondamentalement, on ne peut éluder la question de savoir si ces ambiguïtés d’objectifs ne généreraient pas de multiples effets contradictoires rendant velléitaires les tentatives de mise en "culture populaire" des sciences. N'y aurait-il pas en réalité au moins deux courants culturels aux objectifs différents, paradoxaux voire antagonistes ? L'un, proche des valeurs de l'éducation populaire [26], et qui s'attacherait surtout à l'émancipation socioculturelle (l’ « empowerment », pour reprendre l’expression nord-américaine en passe de se généraliser dans le monde de la santé) du plus grand nombre via l'appropriation de méthodes de résolution de problèmes et d'autoformation, tandis que l'autre viserait principalement à améliorer la production du progrès technique par une élite de chercheurs et d'ingénieurs et sa consommation (oserait-on ajouter la plus compulsive possible) par les citoyens.

Voilà qui est effectivement bien paradoxal. D'un point de vue social, un club de construction de fusées expérimentales dans une école d'ingénieurs ne produit pas le même type d'effet qu'une séance de fabrication de fusées à eau dans un centre de loisir municipal installé dans un quartier sensible. Un stand publicitaire pour Wanadoo haut débit ne vise pas le même but qu'un atelier de découverte de l'Internet dans une bibliothèque de quartier. De même d'un point de vue pédagogique, un long métrage TV mettant en scène de manière dogmatique la représentation de l'origine de l'espèce humaine ne produit pas les mêmes acquisitions qu'une séance de fouilles associant des adolescents du quartier dans un chantier d'archéologie préventive.

A.4.3 Une étonnante absence d'interrogation sur les paradoxes

En fait, la plupart des acteurs et décideurs ne semblent pas accorder beaucoup d'intérêt à ces différences, voire divergences d'objectifs [27] : les actions sont-elles antagonistes au sens qu'elles s'annulent ou peuvent elles cohabiter sans danger pour leur efficacités respectives ? Dans une même mise en scène de la fête de la science, que produit la juxtaposition des unes transpirant combien la science ne peut intéresser que l'élite tandis que les autres essayent de prouver le contraire ? Là encore, personne ne semble se poser la question : Ainsi, le rapport Renar – Blandin affirme : « La diffusion de la culture scientifique et technique relève, en France, d'une grande multiplicité d'acteurs. Elle ne prendra toute son efficacité que si ces acteurs arrivent à unir et fédérer leurs efforts », sans pour autant envisager qu’ils puissent poursuivre des objectifs antagonistes : sous-entendu derrière cette multiplicité d’acteurs, la « diffusion de la culture » ne peut-être que consensuelle.

A.4.4 Des acteurs culturels englués dans un consensus mou

Mais s'ils nuisent à l'efficacité ou inhibent l'action collective à l’échelle macroscopique, pourquoi de tels paradoxes ne sont-ils pas levés ou au moins dénoncés par les professionnels de l'action culturelle [28]? Une des premières hypothèses consiste à dire que nous sommes enfermés dans un réflexe corporatiste. Tout se passe comme s'il s'était constitué un consensus mou, mis en place et protégé par des effets d'aubaine. Au fur et à mesure de l'institutionnalisation, les professionnels de l'action culturelle scientifique ont appris à chercher les financements : « on est plus fort si l'on parait uni devant les financeurs... alors, on a tout intérêt à s’abstenir de critiquer tel ou tel objectif ».

Il est frappant que bien peu nombreux sont ceux qui ont osé s'interroger sur les valeurs réellement véhiculées par certains aspects de la Fête de la science, par le vedettariat des émissions des Nuits des Etoiles... Quant on dépend de financeurs "large spectre", il est sans doute économiquement parlant plus sûr de prôner tout simplement "la diffusion de la culture scientifique et technique" amalgame camouflant ou déniant ces paradoxes d'objectifs.

Il se peut aussi que certains de ces acteurs ne soient tout simplement pas conscients de ces paradoxes d'objectifs, par exemple parce qu'ils privilégient un travail de proximité. Ainsi l'action de centres de vacances ou de clubs développant des projets de pratiques scientifiques pour quelques jeunes permet réellement l'appropriation de méthodes, mais touche un spectre socialement déséquilibré vers les classes aisées. Ce type d'action se positionne socialement comme un auxiliaire du système de formation initiale, en renforçant marginalement l'efficacité et le caractère sélectif. Aucun problème social tant qu’il reste marginal [29] ; il produit des effets individuels, mais pas d'effet global.

Si en revanche, comme affirment les souhaiter les politiques, ce type d’action était massivement développé sans pour autant arriver à changer de spectre de public, il multiplierait alors les outils performants pour les déjà nantis culturellement et risquerait de contribuer par voie de conséquence à renforcer les inégalités d'accès aux savoirs et méthodes scientifiques. Il en va de même de toutes les politiques qui renforcent des écarts sociaux. Les grands musées et centres de sciences n'échappent d'ailleurs pas à cette contradiction. Nous sommes là face à la question cruciale de la crédibilité du modèle de la dissémination : peut-on sérieusement prétendre arriver à une inversion (du volume de population) des « sachants » ?

A.4.5 Une instrumentalisation de l'action culturelle scientifique

Ce caractère ambigu fait courir le risque de voir les actions culturelles scientifiques dépendantes de différents groupes d'intérêt à la recherche de bénéfices qui leur seraient particuliers. Derrière la simplification pour ne pas dire le déni de ce débat sur l'antagonisme ou non des pratiques, tout se passe d'ailleurs comme si plusieurs lobbies instrumentalisaient les acteurs culturels dans le domaine scientifique : Certains pour lutter contre la (réelle ou supposée, voir plus haut) "désaffection des jeunes pour les études scientifiques", pour éviter "la fuite des cerveaux vers les USA", d’autres pour vendre un maximum d'Internet à haut débit, de téléphones 3ième génération ou autres liposomes, Cialis, Actimel et ESP... ou pour rendre plus acceptables les conséquences économique ou environnementales du progrès technique. Des groupes de pressions pour la plupart très respectables, mus par des enjeux socio-économiques indéniables parmi lesquels on trouve l’inspection générale de l'éducation nationale, des organisations de chercheurs, d'industriels dont la plupart sont à cent lieux de penser « brouiller la lisibilité des actions culturelles » ou « transformer en instrument » les acteurs culturels.

A.5.

Un coup d’œil velléitaire sur les failles du système

éducatif

Pour la plus grande majorité d’entre nous, la principale confrontation avec les sciences (il n’est question là que des sciences et non des techniques) a lieu lors de la formation initiale et ce qui se passera après ne sera que marginal. Ainsi, les représentations développées par les collèges et les lycées sont déterminantes. D’ailleurs, si l’on cherche à chiffrer le poids relatif des actions culturelles scientifiques et techniques par rapport au poids de l’enseignement scolaire des sciences, on peut estimer que l’enseignement formel l’emporte d’au moins un rapport 80 (voir l’encadré 7, où on l’estime à 1,5 milliard d’heures x personnes versus 360 millions).

Encadré : 7 l’action culturelle scientifique et technique représente un volume de médiation marginal par rapport à celui des l’éducation scientifique formelle en France.

Combien pèse en France l’action culturelle par rapport à l’enseignement formel des sciences ?

Pour répondre à cette question, il faut :

trouver des chiffres comparables pour les actions informelles et non formelles,

se fixer sur des contours de la catégorie SetT (y nous choisissons la sommes des deux catégories sciences et techno sciences (y compris « santé », mais sans pratiques techniques profanes, histoires et langues).

se fixer sur la façon de traiter la « disponibilité en réception » . Ici nous considérons seulement le volume horaire total, même si en classe ou devant la TV par exemple, on peut se douter que certains ne sont 100% attentifs.

|

Volume d’enseignement scientifique fourni par l’éducation nationale |

Ens Primaire |

5000 |

2 |

30 |

300000 |

|

|

Ens Secondaire (<1°) |

5000 |

5 |

30 |

750000 |

|

|

|

Ens 1° et Term |

480 |

10 |

30 |

144000 |

|

|

|

Ens Supérieur |

400 |

30 |

30 |

360000 |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

1 554 000 |

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

Volume d’action culturelle développé par l’action culturelle et l’éducation informelle |

CSI, CCSTI et musées |

5000 |

4 |

1 |

20000 |

|

|

Télé |

6000 |

30 |

1 |

180000 |

|

|

|

activités socio culturelles |

2000 |

20 |

1 |

40000 |

|

|

|

presse et lecture |

2000 |

2 |

30 |

120000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

360 000 |

|

|

|

Milliers de personnes |

Horaire hebdo |

Nbre de semaine |

|

Milliers d’heures x personnes |

Attention tout de même à ce que l’on fait dire à ces chiffres : d’une part il s’agit d’une première estimation très à la louche et d’autre part, ils sont sommés pour toute la France. Localement, très exceptionnellement, un ou une ado dans un club peut faire plus de sciences dans l’extra ou péri-scolaire qu’en classe.

A.5.2 Un enseignement qui mériterait d’être rénové et rendu plus attractif

Or, force est de constater un large consensus, partagé par les pédagogues, les autorités scientifiques et les enseignants pour déplorer l’organisation et le contenu de l’enseignement des sciences. Comme il est dit dans le rapport de G. Ourisson [30] « Tout indique que les enseignements scientifiques et techniques dans les Collèges et les Lycées mériteraient d'être rénovés et rendus plus attrayants. La formation scientifique de base des élèves et étudiants, même de ceux qui ne se spécialiseront pas en science ou en technologie, est notoirement mal adaptée à leur vie future dans une civilisation largement technologique, et tout simplement à leur compréhension du monde dans lequel ils vivent. Ces études, malgré des réformes répétées et toujours dites "définitives" mais en fait temporaires, restent trop souvent un pensum pour les élèves ». Cette vision est loin d’être uniquement franco-française, citons simplement l’américain Seymour Papert[31] affirmant quand à lui que « Pour la plupart de nos contemporains, les mathématiques sont administrées et ingurgitées comme un médicament. » (in « Le jaillissement de l’esprit », trad R-M Vassallo-Villaneau) et dans « The children’s machine » « La géométrie n'est pas faite pour être apprise, elle est faite pour être utilisée ».

En ce qui concerne le secondaire, les critiques pleuvent [32], mettant en cause à la fois l’organisation des enseignements qui formatent et saucissonnent les sciences en "disciplines" et les programmes jugés trop dogmatiques. Pour un peu on y décèlerait un déni du phénoménologique et une volonté d'infantilisation : selon de nombreux auteurs de tous horizons, ils font la part belle à des mathématiques marquées encore aujourd’hui par le fait d’avoir été promues au rang de d'épreuve reine des jeux olympiques de la sélection sociale. Comme autre preuve, on peut aussi évoquer le concentré d’émotions que déclenche, chez les nombreux (car majoritaires) ex-mauvais élèves en maths, la lecture des corrigés d’exercices décryptés par Stella Baruk dans ses ouvrages [33].

A.5.3 Donner le goût des sciences à l’école, on sait faire !

La situation est donc tragique. Prenons simplement l’exemple du primaire pour commencer : il suffit de lire Stella Baruk qui justement en dit en 2004 dans « si 7=0, quelles mathématiques pour l’école ? » [34] (p16, première éd.) : « On prétend mettre l’élève au centre du système éducatif. En fait, il n’est au centre que du système explicatif de l’échec d’un enseignement de masse. A la moindre « alerte », se fondant sur des évaluations à petite ou grande échelle, l’institution détecte dès le CP, voire la grande section de maternelle des élèves en difficulté, difficulté qui n’a plus qu’à croître et embellir jusqu’à produire ce que l’on peut voir au collège ». « Mais peut-être faut-il aussi se demander, sans que soient mises en accusation des personnes quels sont les vices d’un système qui fait que cette situation perdure » (idem, p 69).

Bref, ça va très mal et le rapport Renar-Blandin, reprenant celui de R. Jantzen (2001) semble clair et impératif dans ses intentions : « Il paraît donc indispensable, dans ces conditions, de s'attacher à améliorer la présentation des sciences à l'école, de façon à réfuter le sentiment suivant lequel ces matières seraient à la fois arides et difficiles, et à promouvoir la conviction que, si ces études requièrent effectivement une grande constance dans l'effort, elles débouchent sur une véritable joie de connaître et de comprendre ». «

Alors, comment va-t-on s’y prendre ? Et bien justement, Il y a une solution, maintenant très largement connue de ceux qui s’intéressent à la question : Celle des pédagogies actives, comme celles défendues par les tenants de « la main à la pâte ». Pas d’hésitation, vu l’enjeu… D’ailleurs, comme l’évoque le rapport Renar Blandin. « L'inspection générale de l'éducation nationale a conclu en 1999 sans hésitation à l'excellence de la méthodologie » issue de [la main à la pâte]. Son rapporteur, M. Jean-Pierre Sarmant, indique que de nombreux maîtres estiment que cette démarche rejaillit sur l'ensemble de leur enseignement, et relève que les effets de cette pédagogie sont très positifs dans le domaine du comportement social et moral, de l'expression dans la langue maternelle, et de la formation générale de l'esprit. L'inspection souligne en outre le caractère positif de cet enseignement pour les enfants en difficulté scolaire, et dans les classes difficiles ».

A.5.4 Mais, on ne pourra pas… C’est dommage mais c’est comme ça

Et la suite bascule dans le velléitaire. « Elle n'a toutefois pas jugé possible à court ou moyen terme la généralisation de cette pédagogie, qui ne touchait, en 1999, que 2 % des classes maternelles, et qui requiert à la fois un engagement volontaire des maîtres, et une forte implication des chercheurs partenaires de l'opération. »

En bref, c’est désarmant : on a une école qui ne marche pas (qui n’arrive pas à donner le goût des maths et des sciences) … On a trouvé un moyen de l’améliorer qui est jugé « très positif » ; Et au lieu de décréter la mobilisation générale pour son application… on renonce… Bon, dont acte. Qu’en déduire ? Comment croire que malgré tout la question de la dimension scientifique de la culture est une priorité nationale ? La réponse est claire. C’est NON ! Cela dit, on fait quand même quelque chose : le rapport Blandin note (un rien ironique dans le ton ?) L’IGEN … « s'est toutefois inspirée de sa méthodologie dans la préparation d'un plan de rénovation de l'enseignement des sciences, qui a bénéficié d'une enveloppe de 11 millions de francs de crédits pédagogiques et d'une dotation de 10 millions de francs pour la formation des maîtres ».

A.5.5 De toute façon c’est comme ça.

Et c’est là où la boucle se boucle. Pas un mot, dans ce rapport officiel d’une mission sénatoriale, sur ce choix –paradoxal pour une priorité nationale- de ne pas investir dans la généralisation de la main à la pâte… Ca s’argumente non ? Y compris si c’est une affaire de faisabilité ! Et pire en encore pas un mot sur de ce plan et cette dotation à 21 millions. C’est quoi, ce plan ? C’est bien ? C’est mal ? C’est déjà ça ? Et il vise quoi comment on va l’évaluer ? A croire que la mission parlementaire s’en désintéresse… Cela dit, c’est pire dans les deux autres rapports… Notons juste que la démonstration qui vient d’être faite concernait le primaire : le désintérêt est encore plus flagrant pour l’enseignement au collège[35] et au lycée. Il suffit de regarder les atermoiements autour des itinéraires de découverte, et surtout des TPE pour s’en convaincre.

Force est donc de constater que les politiques qui parlent de culture scientifique ne font que survoler la question de l’instruction publique. Pourquoi traiter comme une question secondaire ce média scolaire pourtant 80 fois plus présent dans la transmission scientifique que tous les autres médias réunis ?

Et de fait, c’est indéniable : En effet, les rapports servant ici de référence déplorent certes les défauts du système éducatif, mais concentrent essentiellement leurs préconisations sur l’éducation informelle[36]. En ce sens, la conclusion du rapport Renar-Blandin (p 65 à 69, § « la conjonction nécessaire des efforts ») est typique : on y dit certes que « les organismes qui ont pour vocation première la diffusion de la culture scientifique, qu’ils soient de dimension nationale, régionale ou locale, doivent rechercher d’avantage qu’aujourd’hui, à développer les coopérations et les partenariats. » Mais, la suite ne concerne que l’action culturelle « informelle » ou non formelle et en rien l’enseignement « normal » des sciences qui est complètement omis de cette partie conclusive. Au contraire, on y parle explicitement du rôle du service public de l’enseignement, mais en s’intéressant exclusivement au fait qu’il « apporte une contribution précieuse à la diffusion de la culture scientifique, en dehors du cadre strictement scolaire ». Certes, la réforme de l’enseignement des sciences n’est pas absente des préoccupations de ce rapport : en quatrième priorité, on y lit d’ailleurs la proposition de « favoriser l’enseignement des sciences et son ouverture sur le monde et les métiers de la recherche », mais nous voilà revenu à la prétendue pénurie de futurs travailleurs de la science.

Voilà qui conduit à se poser deux questions parallèles :

D’une part, celle de savoir pourquoi ceux (personnifiés par nos trois rapports officiels) qui prétendent se préoccuper du niveau culturel scientifique du plus grand nombre s’intéressent-ils au système marginal des acteurs de l’éducation informelle au lieu de se focaliser sur le système éducatif lui-même?

D’autre part, celle de savoir pourquoi nous ne modifions pas notre système d’instruction publique pour le rendre plus efficace et moins infantilisant. Cette seconde question étant bien sûr la question de fond, contrairement à la première qui elle est surtout intéressante d’un point de vue d’analyse institutionnelle.

A.5.6 Pourquoi ces parlementaires devaient-ils éluder la question scolaire ?

Commençons par reformuler la première question. Qu’est ce qui peut bien expliquer que des parlementaires s’interrogeant sur l’insuffisance de « la culture scientifique et technique pour tous, une priorité nationale» ne regardent que marginalement la question de l’efficacité du principal responsable de la représentation des sciences ?

Trois raisons sont assez faciles à imaginer : d’une part, ils peuvent considérer que là n’est pas le centre du problème qui leur est posé (ils ne sont pas mandatés pour réformer l’instruction publique), d’autre part ils peuvent juger qu’une transformation massive du système scolaire ne peut être à l’ordre du jour (d’ailleurs personne ne s’y risquerait aujourd’hui), et enfin, ils se peut qu’ils regardent le problème dans une échelle de temps trop courte pour qu’une transformation du système scolaire est vraiment un effet (de toute façon quoi que l’on change dans l’instruction publique, cela n’aura d’effets que bien trop tard).

Trois raisons qui sans doute se cumulent pour produire ce choix d’orienter l’essentiel de leurs préconisations vers le monde pourtant « marginal » en volume, de l’extra-scolaire. Mais d’ailleurs, pour être moins naïf, ne faudrait-il pas aussi postuler tout simplement que la commande qui leur était implicitement faite consistait plus à voir comment aider pragmatiquement la « corporation des acteurs de la culture scientifique et technique » telle qu’elle s’est instituée dans les dernières décennies, sans trop chercher midi à quatorze heures…, Trop vouloir étendre le problème risquait de le noyer dans le marais du système éducatif, des multiples tentatives avortées de réformes Allegre, Ferry et autres Fillon ou des rapports Joutard ou Thélot. Quant à trop creuser la relation entre « culture scientifique » et réforme d’ensemble du système éducatif et des programmes, voilà qui aurait pu fragiliser le consensus et voire casser le capital de sympathie inspiré par la belle « culture scientifique, enjeux de la croissance et de la démocratie ».

Comme ici dans ce texte nous pouvons nous payer le luxe de nous affranchir (au moins par la pensée) de ces considérations socio-institutionnelles et même penser à long terme, revenons malgré tout à la question de fond, celle du rôle que pourrait vraiment ou devrait vraiment remplir le système éducatif central en matière de développement de la dimension scientifique de la culture générale du plus grand nombre.

A.5.7 Donner le goût et des mauvaises notes aux mêmes élèves

L'enseignement des sciences dans l'instruction publique se trouve à devoir répondre à une juxtaposition d'objectifs, surtout à partir du secondaire. Il doit à la fois permettre l'identification et la distillation des futurs scientifiques et technoscientifiques et donner une formation générale en sciences à tous.

Qu'en est-il de la hiérarchie entre ces deux objectifs ?

Socio-économiquement, il est sans doute resté implicitement admis que la priorité est la formation des scientifiques. Mais cela dit, on lit de plus en plus de texte qui plaident pour que les deux objectifs soient être atteint simultanément (cf encadré 8)

Encadré 8 : Introduction aux nouveaux programmes de sciences des classes de seconde générale (paru au B.O.E.N. du …) :

« L'enseignement des sciences au lycée est d'abord conçu pour faire aimer la science aux élèves, en leur faisant comprendre la démarche intellectuelle, l'évolution des idées, la construction progressive du corpus de connaissances scientifiques.

L'aspect culturel doit donc être privilégié. Naturellement, il est impossible

d'apprécier une discipline, sans avoir un certain nombre de connaissances de

base. L'enseignement conduira donc à faire acquérir à l'élève une culture

scientifique élémentaire. Il incitera certains élèves à s'orienter vers les

filières à dominante scientifique et à choisir plus tard des métiers liés aux

sciences et aux technologies. Mais pour ceux qui choisiront une autre voie, cet

enseignement devra les amener à continuer à s'intéresser aux sciences, à ne pas

en avoir peur, à pouvoir aborder ultérieurement la lecture des revues

scientifiques de vulgarisation sans appréhension, enfin, à participer à des

choix citoyens sur des problèmes où la science est impliquée.

[…]

L'expérimentation est une

démarche essentielle des sciences. Elle consiste à imaginer, à inventer des

situations reproductibles permettant d'établir la réalité d'un phénomène ou

d'en mesurer les paramètres. Cette démarche qui appartient à toutes les

sciences envahit aujourd'hui du fait de l'ordinateur, les mathématiques. Il

faut enseigner à l'élève cette démarche, en acceptant les tâtonnements, les

erreurs, les approximations. Pour ce faire, il vaut mieux faire réaliser

quelques expériences, en petit nombre mais bien choisies et bien comprises,

plutôt que de multiplier les expériences rapides.

La science n'est pas faite de certitudes, elle est faite de questionnements et

de réponses qui évoluent et se modifient avec le temps. Tout ceci montre qu'il

faut privilégier avant tout l'enseignement de la démarche scientifique incluant

l'apprentissage de l'observation et de l'expérience.

Il faut également éliminer l'idée que la difficulté doit croître de la seconde

à la terminale. Au contraire, un esprit de quinze ans est stimulé par une

réflexion sur un sujet difficile autant qu'un esprit de dix-huit ans. Mais le

mot difficulté n'est pas synonyme de degré de mathématisation. La structure de

l'ADN est difficile à bien comprendre, la notion d'inertie en physique est

subtile à assimiler.

Enfin, et ce n'est pas la moindre difficulté de l'enseignement scientifique, il

faut pousser l'élève à se poser des questions et éviter de donner des réponses

avant qu'il ait formulé les questions. L'élève bien sûr ne va pas poser à lui

seul les "bonnes questions" - il ne faut pas être naïf - mais on peut

petit à petit amener la classe dans son ensemble si ce n'est à toujours énoncer

les questions pertinentes tout au moins à comprendre le mécanisme du

questionnement. Dans bien des cas, rien ne peut remplacer l'exposé historique.

Celui-ci a un côté culturel irremplaçable, qui situe la découverte scientifique

dans son contexte temporel mais aussi montre comment les découvertes

scientifiques ont influencé le cours de l'histoire. L'exposé historique permet

de mesurer la difficulté que l'humanité a rencontrée pour résoudre des

problèmes qui peuvent aujourd'hui sembler élémentaires (2000 ans pour que l'on

comprenne que la chute des corps dans le vide est identique pour tous les

corps, quels que soient leur volume ou leur masse).

Les mathématiques sont aujourd'hui dans une situation particulière. Science des

formes et des nombres, la mathématique est amenée à sortir de son style et de

ses pratiques traditionnelles grâce au développement et à la généralisation de

l'ordinateur. Elle se rapproche des sciences expérimentales, grâce à

l'expérimentation numérique, à la simulation, et à ce que l'on peut appeler la

démonstration empirique. En même temps, libérées du poids des calculs,

notamment en analyse, les mathématiques peuvent mieux se concentrer sur la

manipulation de nouveaux concepts, sur le développement de nouvelles

applications comme celles requises justement par l'informatique. Ici encore le

récit des développements et des débats historiques, des approches variées de

l'efficacité nouvelle des mathématiques appliquées doivent faire partie

intégrante de l'enseignement. La notion de fonction est centrale au lycée et

son étude donne l'occasion d'aborder des phénomènes non linéaires dans diverses

disciplines.

Alors même que nous développons l'usage des technologies de l'information et de

la communication au lycée (95 % des lycées sont connectés sur Internet), on ne

comprendrait pas que l'enseignement scientifique ne soit pas en priorité engagé

dans cette utilisation. Tous les programmes seront donc réalisés en faisant

appel à ces techniques.

… extrait de http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs2/seconde1.htm

Voilà en effet un contexte clairement décrit et une conjugaison d’objectifs parfaitement exposée. On est frappé par l’effet d’écho entre la première déclaration de cet extrait « l’enseignement des sciences au lycée est d'abord conçu pour faire aimer la science aux élèves » qui répond directement à l’appréciation dubitative portée en général actuellement par les acteurs et bénéficiaires du système lui-même. Immanquablement, on se prend à rêver : et si c’était possible ? Somme toute la juxtaposition d’objectifs entre s’occuper des bons, mais aussi de tous les autres, pourrait ne pas être trop gênante, comme une situation de "classe unique" où l'on poursuivrait plusieurs objectifs en parallèle. Pourquoi d’ailleurs, ne pas imaginer un système où les plus doués pourraient aider les autres... Et qui donnerait ainsi à chacun la dimension scientifique qui manque à sa culture « générale ».

Mais en fait, cette juxtaposition se trouve transformée en concurrence, parce qu'il n'y en fait qu'un seul système d'évaluation et que ce système est fondé sur le tri des meilleurs et le classement des élèves en "plus ou moins bon en maths". Quand on dit qu’il s’agit de « faire aimer les sciences à tous », cela sous entend que le à la fois donner le goût et les mauvaises notes aux mêmes élèves :

Et de fait, se plonger dans le contenu détaillé des items du programme fait déchanter… On mesure facilement le grand écart entre ces louables intentions et le caractère patchwork pointilliste des contenus[37] à enseigner en regardant : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/hs2/physique-chimie.pdf où sont listés les objectifs détaillés introduits par le texte de l’encadré XX. [38]

Donc, soit on est reconnu « bon » parce qu'on a des bonnes dispositions et des bonnes notes, soit on est exfiltré, évacué du monde scolaire et universitaire scientifique vers d’autres horizons (L, B ou autre). Et force est de constater que cette évacuation - éviction ne se fait pas en douceur. Elle est décidée et marquée par le sceau de l'échec dans les disciplines scientifiques. Double échec sémantiquement symbolisé par la répétition des « erreurs » de calcul et des « mauvaises » notes. Du genre « dommage, tu n’est pas au niveau pour continuer dans une filière scientifique. »

On devine le risque de dégât – dégoût qui peut résulter individuellement de cette décision et de ce constat et de multiples auteurs s’y attachent dans le même esprit que Stella Baruk, André Giordan ou Seymour Papert.

A.5.8 La majorité garderait-elle forcément un mauvais goût ?

Comment espérer que le système soit assez bivalent pour pouvoir faire comprendre aussi que l’on pourrait garder « goût et intérêt » pour les sciences, malgré cela ? De fait, on trouve quelques exceptions de personnes qui restent avec « encore un peu de goût pour un peu de sciences », malgré un échec dans les disciplines scientifiques dans sa scolarité, mais elles ne sont pas légions. Et bien sûr, facile à deviner, elle garderont ou développeront un goût pour des activités peu scolaires (non sanctionnées et non sanctionnantes) , comme l’astronomie, les jeux de réflexions ou la météorologie… En revanche, il y a peu d’amateurs physiciens ou mathématiciens et encore moins qui ne soient pas bons en sciences en classe.

A cela s’ajoute quelquefois un commentaire du genre : « tu ne peux pas continuer dans les matières scientifiques. Ce n’est d’ailleurs pas forcément grave, tu pourras réussir dans d’autres matières… », commentaire sans doute destiné à prédisposer au deuil définitif des sciences d’autant que le malheureux 5/20 en trigonométrie ou le 4,5/20 en physique qui eurent finalement définitivement raison de vos dernières velléités de comprendre les exercices favoris du prof fut malgré tout obtenu au prix de terribles (mais vaines) souffrances et migraines les dimanches soirs… Mais c’est aussi un commentaire dont on peut penser qu’il puise des racines dans la vielle guerre des deux cultures chère à C.P. Snow [39] : allez, ils t’ont éliminé, rejoins nous dans l’autre camp, celui des « vrais » intellectuels. Maintenant tu pourras comme nous les mépriser cordialement…

Aussi il n'est pas surprenant que les deux objectifs (donner le goût à tous ou filtrer et préparer les meilleurs) se fassent clairement la guerre et que bien peu de professeurs, coincés de plus par les effectifs, les programmes et les horaires sachent favoriser le goût des sciences pour ceux que l'on va mal noter puisqu’ils ne sont pas naturellement attirés et bons en maths ou en sciences....

Et voilà, le système est ainsi fait qu’il procède par l’élimination par l’échec et les mauvaises notes. Tout au long de la progression scolaire, chaque année sont progressivement éliminés ceux qui ne peuvent suivre en math. Et l’on voit bien comment les mass-médias et autres « collèges invisibles » soulignent l’importance qui doit accordée à la question de la sélection des meilleurs, nourrissant des craintes –à la limite du rationnel- de désaffection des filières, voire de fuite massive des cerveaux… Bref, à n’en pas nier, le jeu semble en valoir la chandelle : pour raffiner les meilleurs, on est bien obliger d’accepter de prendre le risque de ne pas donner le goût des sciences (voire de dégoûter) à la plupart des autres.

Et donc, à force de n’enseigner que pour trier et préparer ceux qui vont continuer, n’est-il pas normal que la majeure partie de nos concitoyens n’ait plus envie de sciences ? Quelle image ont ceux qui ne font pas partie des 22% des élèves qui obtiendront un bac sciences (STI ou STL) ? ou des seuls 9% qui deviendront les professionnels des techno sciences ? Car bien sûr, les évincés du goût de la science sont bien loin d’être la minorité.

A.6. L’action culturelle pour rattraper tous ces dégoûtés

A.6.1 l’exception c’est le goût des sciences, et la norme le dégoût

Le graphique suivant donne les « niveaux scientifiques » de sortie d’une classe d’âge en France. La grande raffinerie qu’est le système éducatif exfiltre [40] chaque année les 150 milles qui n’auront que le Brevet ou moins. Un peu plus de 330 000 termineront leurs études scientifiques avec un niveau en « sciences » inférieur à celui des Bac S ou STI/L. Au total, 2 élèves sur 3 (près d’un demi million) n’auront pas de Bac scientifiques ou technoscientifique (STI-STL). Moins d’un sur dix atteindra finalement le niveau Bac+5 en sciences.

Figure 2 : variété des objectifs dévolus à l’enseignement des sciences selon l’âge

|

Finalités des enseignements scientifiques en France |

Ecole élémentaire |

Collège |

Lycée d’enseignement général (hors S ou STI et L) |

Premier cycle supérieur scientifique ou assimilé |

2° et 3° cycles des études supérieures scientifiques ou techno scientifiques |

|

Effectif moyen annuel estimé |

|

800 000, |

268 000 (G) dont 137 S 143 000 (T) 91 500 (Pro) |

65% du Bac S : 100 000 |

33 000 (Licences) Et 100 000 ingé (dont 1/3 de doubles inscriptions) |

|

Ceux qui continueront au-delà d’un Bac+2 dans un domaine scientifique |

Donner des repères et des outils de résolution de problèmes et de calcul,

Eveiller la curiosité et l’esprit critique |

Inculquer les bases des corpus disciplinaires à tous et préparer le tri des plus efficaces

Et peut-être prétendre au développement de l’esprit scientifique |

Préparer, pré -former et trier ceux qui continueront vers les techno sciences

Et peut-être prétendre au développement de l’esprit scientifique |

Inculquer les savoirs utiles aux enseignants ou cadres des techno sciences |

Adapter à leurs rôles les cadres supérieurs des techno sciences |

|

Ceux qui s’arrêteront à un Bac+2 dans un domaine scientifique |

Sorties : |

||||

|

Ceux qui s’arrêteront en sciences à un Bac S ou STI/L |

|

|

|

35% des Bacs S ou STI/L = 40 à 50 000 |

|

|

Ceux qui s’arrêteront à un Bac non scientifique |

|

|

|

Sorties sauf Bac S ou STI/L : 330 000 |

|

|

Ceux qui n’entreront pas dans un lycée d’enseignement général |

|

|

Sorties : 150 000 (brevet et moins) |

||

Loin de l’utopie, nous voilà de retour du côté obscur : loin de la « science pour tous », on le tableau quantitatif est sans appel : dès le collège, les disciplines scientifiques trient et préparent les fondamentaux de la future élite, laissant pour compte une large majorité, condamnée à des représentations résiduelles nourries de souvenirs d’échecs et d’inadaptation à des bachotages puérils. Vu sous cet angle, la désaffection d’un grand nombre pour les sciences n’est autre qu’un simple dommage collatéral de cette priorité trop fortement assumée.

A.6.2 L’école de la réussite pour tous, une impasse socio-économique

En tous cas, force est de constater que les actions de médiation culturelle scientifique se trouvent en parallèle avec un système éducatif (40 fois plus volumineux) qui s'est approprié les "matières scientifiques" comme principal moyen de sélection socio-économique et qui produit un effet dominant et contraire à toute tentative visant à donner l'envie et les moyens du partage du savoir pour le plus grand nombre.

Force est de constater que si la société avait vraiment besoin consensuellement d'une école de la réussite pour tous, elle ne serait pas si difficile que cela à mettre en œuvre, Il suffirait, comme le montre l’encadré 8, de dépasser ces matières et ces programmes qui ne font que répondre à des questions que l’on ne se pose pas, alors que l’on sait bien qu’il n’y a pas d’apprentissage s’il n’y a pas de résolution de problème appartenant à l’apprenant.

Encadré 8 : donner l’envie et les moyens de pratiquer une démarche expérimentale

Aujourd’hui, nul ne peut ignorer que les pédagogies de la réussite sont possibles. L’échec scolaire n’est pas une fatalité. Sans doute, dirait même Bernard Charlot, n’existe-t-il même pas : « ce qui existe, ce sont des élèves en échec » [41] . Les pratiques de multiples associations d’éducation populaire (cf les expo sciences) et d’enseignants militants des pédagogies actives montrent qu’il est tout à fait possible de construire des situations pédagogiques où se manifestent et se développent la curiosité et l’intérêt des jeunes pour des activités scientifiques.

En France, le programme " la main à la pâte " est souvent cité. Loin d’être unique, cette expérience s’inscrit dans un ensemble d’actions expérimentées par de multiples acteurs de l’éducation populaire depuis plusieurs décennies. Ainsi, des associations spécialisées, comme l’Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse, devenue depuis 2002 le réseau « Planète Sciences », les associations des « Petits Débrouillards », -voire disciplinaires comme l’Association Française d’Astronomie,- et des mouvements d’éducation populaire plus généralistes, comme les Francas, les Cemea, les Eclaireurs de France, la Fédération Française des MJC et la confédération des MJC ou encore la Fédérations Nationale des Foyers ruraux, la Ligue de l’enseignement ou encore la Fédération Léo Lagrange développent des pratiques de découverte scientifique par les jeunes et moins jeunes dans des ateliers, des clubs ou des centres de loisirs ou de vacances. De multiples programmes, inspirés par des pédagogies « nouvelles », c'est-à-dire constructivistes, ont ainsi vu le jour et s’institutionnalisent d’année en année, comme par exemple « collèges et lycées de nuit… », « un ballon pour l'école », ateliers Petits débrouillards, @teliers Ciel et espace. La grande majorité de ces associations se sont regroupés depuis 1985 au sein d’un collectif, le Cirasti (http://www.cirasti.org), Collectif Inter associatif pour la Réalisation d’activités scientifiques et techniques internationales. Comme le précise son plan stratégique 2005-2007, « Il se définit comme collectif français des associations d'éducation populaire oeuvrant pour le développement d'une culture scientifique et technique pour tous. Il n'a pas pour ambition de distinguer et faire progresser une élite de jeunes scientifiques, mais plutôt de contribuer à assurer au plus grand nombre les moyens de construire un savoir et des savoir-faire rationnels qui les aideront dans tous les actes de la vie ».

Sous l’impulsion de ce

collectif, et sur modèle d’inspiration québécoise ces activités de découverte

sont mises en valeur dans le cadre des "expo sciences" locales,

régionales ou nationales qui depuis une quinzaine d’années permettent à des centaines

de groupes de jeunes chaque année d’exposer leurs réalisations : « Imaginez ... un

lieu dans lequel de nombreux groupes de jeunes de 5 à 25 ans s’affaireraient à

vous présenter leur projet. Les thèmes ? Ils exploreraient tous les

domaines des sciences et techniques : l’espace, l’univers intriguant des

insectes, les bateaux et les vents, etc. Tout serait prétexte à piquer votre

curiosité !!! Vous y trouveriez un programme riche en animation :

manipulations, spectacles, expositions, conférences. Imaginez ... l’enthousiasme

de ces jeunes, le développement de leur curiosité, de leur esprit créatif et

critique, de leurs capacités à résoudre des problèmes. Imaginez ... ce lieu

ouvert à tous et visité par des milliers de personnes, familles, jeunes,

adultes, groupe scolaire ou de centre de loisirs.

Imaginer ? Pourquoi imaginer ? Il y a juste à regarder car ce lieu existe et est universellement connu sous le nom ... d’Exposcience. Vous voulez participer, tester votre dextérité, mettre à l’épreuve votre esprit critique alors laissé vous guider par les jeunes qui vous feront manipuler les expériences qu’ils ont réalisés…. » (Extrait du dossier de presse des 20 ans du Cirasti).

Une organisation Internationale, le Milset ( http://www.milset.org ) « Mouvement International pour le Loisir scientifique » coordonne d’ailleurs de nombreux réseaux du même type, -quoique que souvent plus spécialisés- dans la plupart des régions du monde et organise des expo sciences continentales et internationales, comme celle de Moscou en 2003 et celle de Santiago du Chili en 2005 (http://www.esi.org)